Città del Vaticano - L’abito religioso non è un semplice indumento. È un segno, e come ogni segno parla a chi lo porta e a chi lo incontra. La tradizione della Chiesa ha sempre visto nella veste consacrata un richiamo a un mistero più grande: l’uomo che la indossa non appartiene più a sé stesso, ma a Dio.

Un segno di appartenenza e di trasformazione

Il monaco o il religioso, così come il presbitero diocesano, nel giorno della professione o della vestizione – momento che oggi non è sempre chiaramente indicato, soprattutto per quanto riguarda la consegna della talare – riceve l’abito quale segno visibile dei voti o delle promesse. Attraverso questo gesto, che non ha bisogno di parole, egli dichiara al mondo di aver scelto la via della povertà, castità e obbedienza, oppure, nel caso del sacerdote secolare, l’impegno al celibato per il Regno dei cieli. San Paolo scrive: “Vi siete spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza” (Col 3,9-10). L’abito, in questo senso, non è un costume da scena, ma il segno della spoliazione dell’“uomo vecchio” e dell’assunzione di una nuova forma di vita, radicata in Cristo.

Per questo i Padri del deserto parlavano del vestire l’abito come del “rivestirsi di Cristo” (cfr. Gal 3,27). Non c’è dunque nulla di magico nel tessuto o nel colore: ciò che conta è il cuore, la disponibilità radicale a lasciarsi trasformare dalla grazia.

È evidente che, come accade in ogni realtà umana, anche attorno all’abito religioso non mancano esasperazioni e strumentalizzazioni. C’è chi lo utilizza per nascondersi, chi lo esibisce con compiacimento, chi lo disprezza o lo rifiuta apertamente. Nulla di nuovo, in fondo. Ma tutti questi atteggiamenti restano distorsioni che mostrano bene cosa accade quando si smarrisce il vero significato del segno.

La crisi dell’Istituzione

Oggi la Chiesa si trova di fronte a una situazione paradossale, che si collega a quanto osservato poco sopra. Nei seminari diocesani, infatti, non esiste più un momento in cui viene consegnata l’abito talare – come invece avveniva prima del Concilio – in cui al candidato al sacerdozio viene consegnata la veste. La talare, del resto, non è propriamente l’abito del sacerdote, ma quello del chierico, inteso nel senso del Codice del 1917: colui che intraprende il cammino verso il ministero presbiterale.

Un tempo esisteva un vero e proprio rito di benedizione della veste e di vestizione anche per i seminaristi, segno visibile dell’ingresso in un percorso di formazione e di dedizione. Dopo il Concilio Vaticano II, e ancor più dopo il clima culturale del 1968, questi riti furono abbandonati tra non poche polemiche e contrapposizioni. Il risultato è il dramma che oggi conosciamo: da una parte, il prete diocesano indossa la talare sempre più raramente; dall’altra, proliferano figure che, pur non avendone alcun diritto, ambiscono a portarla, come se la veste potesse da sola conferire identità e riconoscimento.

Il fascino dell’abito tra i giovani

Chi vive a contatto con seminari o parrocchie, sa bene che l’abito religioso esercita un fascino particolare. Non di rado, giovani che non sono stati ammessi o sono stati allontanati dai seminari, sviluppano quasi una smania di indossarlo. Come se la stoffa potesse da sola conferire un’identità, un posto nel mondo, un riscatto rispetto a un senso di inadeguatezza.

Qui si innesta una dinamica psicologica e simbolica: il desiderio di essere riconosciuti, di avere un ruolo chiaro e visibile, di fuggire dall’anonimato o da fragilità personali. L’abito diventa allora una sorta di armatura: un modo per coprire insicurezze e presentarsi come “qualcuno” agli occhi degli altri. Ma quando l’abito è ridotto a questo, tradisce la sua natura. Perché non è fatto per nascondere, bensì per rivelare: non deve celare la propria fragilità, ma ricordare che la forza viene solo da Cristo.

Si tratta di una fragilità molto diffusa, che oggi appare con sempre maggiore evidenza: la discrasia tra l’abito – che dovrebbe rimandare a una scelta precisa di vita – e la vita reale di chi lo indossa. Basti pensare a certe realtà in cui persone che si dichiarano e sono effettivamente laici, pur di sentirsi parte di una comunità, assumono un abito religioso con tanto di approvazione ecclesiastica. Si fanno chiamare “fratelli”, ma lo stile di vita rimane immutato. Anzi, dichiarano con disarmante leggerezza: “Non facciamo voti”, “Non siamo laici”, fino ad arrivare ad affermare: “Come laici possiamo avere rapporti sessuali”.

Eppure, non risulta che il tanto osannato pontificato di Francesco abbia modificato la dottrina della Chiesa: ogni rapporto sessuale, eterosessuale o omosessuale, al di fuori del vincolo matrimoniale resta peccaminoso. Sorge allora una domanda inevitabile: come può una realtà approvata dalla Chiesa, che addirittura consente di indossare un abito, proporre simili concezioni della sessualità?

Non si tratta di fare i moralisti: è proprio questo il punto che molti faticano a comprendere, spesso per una maturità inesistente sul tema. Una cosa è la condizione personale, ciò che ognuno vive nella propria intimità e che rimane materia del foro interno, davanti al confessore e quindi a Dio. Senza dimenticare che, proprio come ricordava lo stesso Papa Francesco, troppo spesso si riduce tutto ai peccati contro il De Sexto, dimenticando che i peccati hanno molte altre forme. Anche la castità, infatti, non riguarda solo l’ambito “genitale”: quante volte la tradiamo attraverso atteggiamenti di possessività, gelosia, mancanza di libertà verso l’altro?

Ed è qui che si gioca la vera differenza: una cosa è il peccato, che ogni credente – prete o laico – porta davanti a Dio nella confessione; altra cosa è sbandierare teorie pseudo-dottrinali, che nulla hanno di cattolico, pretendendo che siano accettate e approvate dall’Istituzione.

© Arcidiocesi di Milano

© Arcidiocesi di MilanoInefficacia di questo sistema

Questa superficialità, unita a dinamiche di fragilità coperte e mai affrontate, tollerate invece di essere corrette, genera inevitabilmente numerosi problemi. Più volte abbiamo richiamato l’attenzione su queste criticità, e i casi concreti non mancano.

Se in una diocesi il rettore del seminario giudica non idonei alcuni candidati e li respinge, ma poi il Vicario generale si circonda proprio di questi soggetti, alimentando illusioni di un possibile ingresso in qualche seminario “più accogliente”, è chiaro che qualcosa non funziona. Certo, può accadere che un discernimento venga compiuto in modo superficiale e allora abbia senso cominciarlo nuovamente altrove. Ma se diventa una costante che una figura di governo diventi il punto di riferimento di tutti i “cacciati” dai seminari, allora il problema è sistemico. I segnali che qualcosa non va emergono chiaramente dai comportamenti reiterati. Se un giovane, già respinto e noto per le sue continue intemperanze, arriva perfino a essere allontanato dal Vaticano con il divieto di entrarvi, e nonostante questo gli si permette comunque di indossare la talare e la fascia per servire la Messa a Borno, è evidente che qualcuno ha smarrito veramente ogni criterio. E non si tratta del classico caso isolato per cui si invoca la solita formula del “bisogna avere misericordia”, “bisogna capirlo”. Qui siamo di fronte a una prassi di accoglienza indiscriminata verso soggetti problematici che viene messa in atto da persone altrettanto problematiche. Misericordia a oltranza per tutti, certo, ma mai per chi osa metterli di fronte alla realtà, dura e scomoda, dei fatti.

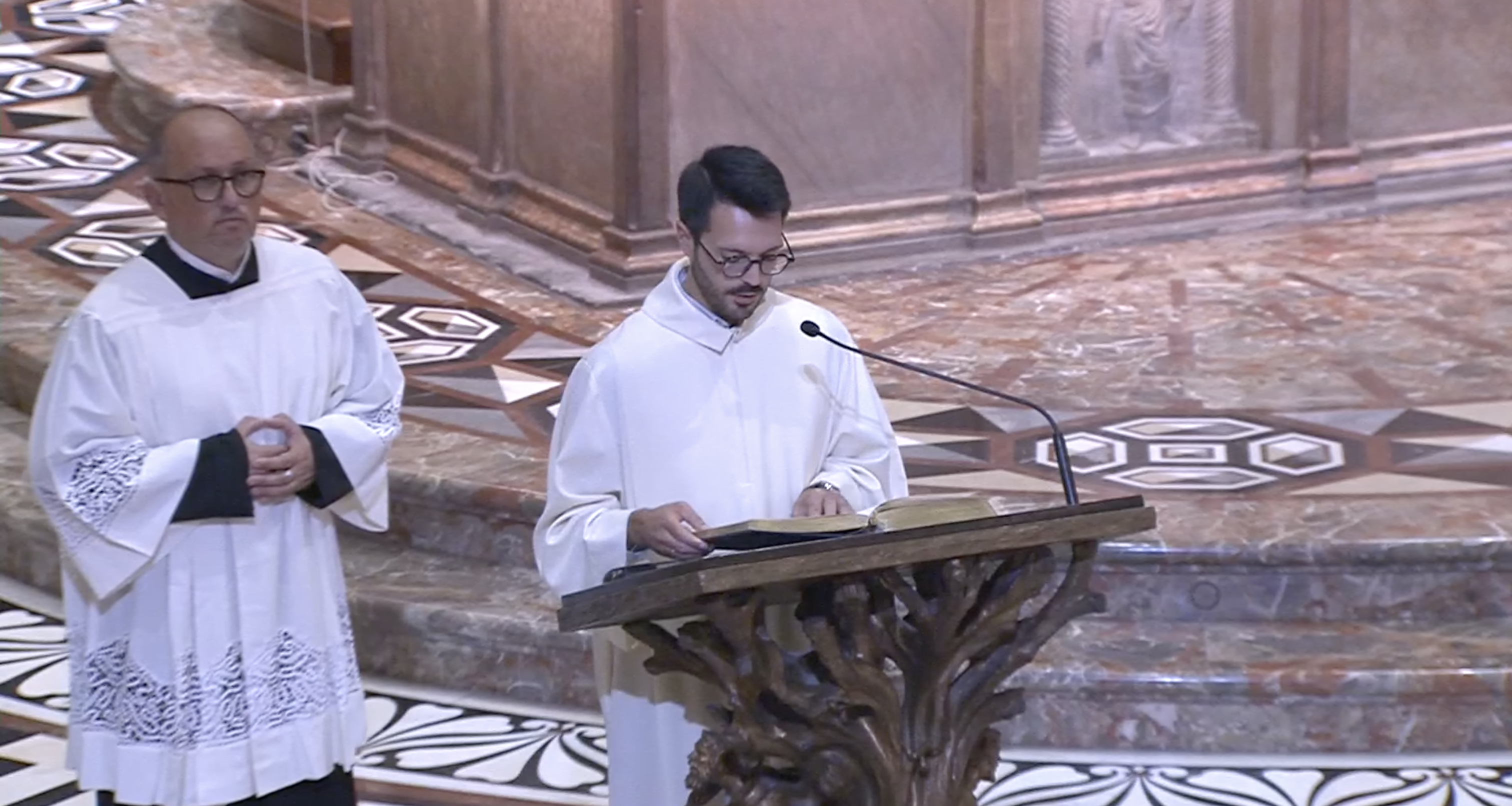

E i casi, purtroppo, sono numerosi. C’è chi arriva a falsificare lettere della Segreteria di Stato, chi accusa il proprio vescovo di abusi solo per vendetta, chi riempie i social di foto di Dicasteri e Cardinali spacciandole per proprie quando in realtà sono semplici screenshot di altri account, chi si improvvisa “Mangiacapra” della situazione, adescando sacerdoti per poi ricattarli, e chi trascorre il tempo tra aperitivi con altri personaggi caciati da istituzioni ecclesiali, sparlando del clero. Sono gli stessi soggetti che pubblicano invettive contro gli arcivescovi che non soddisfano le loro pretese, o che si abbandonano a calunnie contro i maestri di cappella che non hanno ceduto alle loro pressanti richieste. Eppure, li ritrovi, quasi per contrappasso, nelle cattedrali, nelle diocesi dove si sono rifugiati dopo essere stati allontanati dalla propria, a proclamare le letture durante i pontificali degli stessi vescovi che avevano insultato, rivestiti addirittura del camice.

Tutto questo rivela una realtà che resta sottotraccia, ma che è sotto gli occhi di tutti: velenosa, problematica e mai davvero affrontata. Uno di quegli argomenti che “tutti sanno ma nessuno ha il coraggio di dirlo”. E se non fosse per Silere non possum, nessuno ne parlerebbe ad alta voce. Racconta di giovani che non credono nell’Eucaristia, ma partecipano alla Santa Messa solo per esibizione. Se non ricevono un camice, un ruolo o una talare, semplicemente non si presentano. Non sanno vivere ciò che sono realmente: laici. E questo accade perché sono cresciuti all’interno di circoletti pseudo clericali malati, che hanno trasmesso loro l’idea che essere prete significhi automaticamente essere migliore, e che indossare un abito equivalga a diventare qualcuno. Una deformazione che non è soltanto sociale, ma anche teologica, e dunque ancor più pericolosa.

Tra segno e realtà

La questione resta aperta: quando l’abito è davvero testimonianza di un dono e quando, invece, diventa soltanto un travestimento? È segno di verità o strumento per costruirsi un’immagine? Non sarà proprio questo uno dei motivi per cui tanti si allontanano dalla Chiesa cattolica: perché vedono persone che smaniano per indossare una veste, ma ne tradiscono completamente il senso? Perché si accorgono della profonda discrasia tra l’abito e la vita concreta di chi lo porta? Non è forse questo che scandalizza: ascoltare parole sempre velenose e giudicanti contro sacerdoti o laici, e poi ritrovare gli stessi individui attorno all’altare, accanto al Santissimo Sacramento, nel momento più sacro della liturgia?

Forse la vera sfida, oggi come ieri, non è tanto indossare un abito, quanto lasciarsi sostenere da Colui che ci ha rivestiti di sé. La corsa non dovrebbe essere a ottenere una veste o un camice, ma a maturare quelle motivazioni interiori che giustificano il gesto di riceverla. È un po’ come stendere un tappeto elegante in una stanza sporca e cadente: prima bisogna pulire, ristrutturare, mettere ordine, e soprattutto assumere con serietà quegli impegni che rendono sensato l’uso dell’abito. Se l’abito è un segno, ma chi lo porta non incarna ciò che esso significa, quale valore resta? Eppure, qualcuno sembra convinto che “fondare nuove realtà” o introdurre “nuove ratio” possa diventare il modo più rapido per ottenere gli "onori" (chiamiamoli così!) senza dover affrontare gli oneri che quell’abito comporta.

Il saio, la tonaca o il velo non fanno santi: ricordano, semmai, che la santità è una via da percorrere ogni giorno, nella concretezza della vita, nella fedeltà umile alle promesse pronunciate pubblicamente, e non nell’illusione di un ruolo che “fa essere qualcuno”.

d.S.A.

Silere non possum