Il primo ministro canadese Mark Carney è intervenuto al World Economic Forum di Davos con un discorso centrato su un punto preciso che ha fatto scalpore: l’ordine internazionale vive di regole condivise, responsabilità e credibilità, e perde stabilità quando la politica si riduce a forza, pressione e minaccia. Nel contesto di una fase segnata da ricatti economici e da tensioni militari, le sue parole hanno rimesso al centro la distanza tra un sistema di alleanze fondato sulla fiducia e un mondo governato dalla logica del più forte.

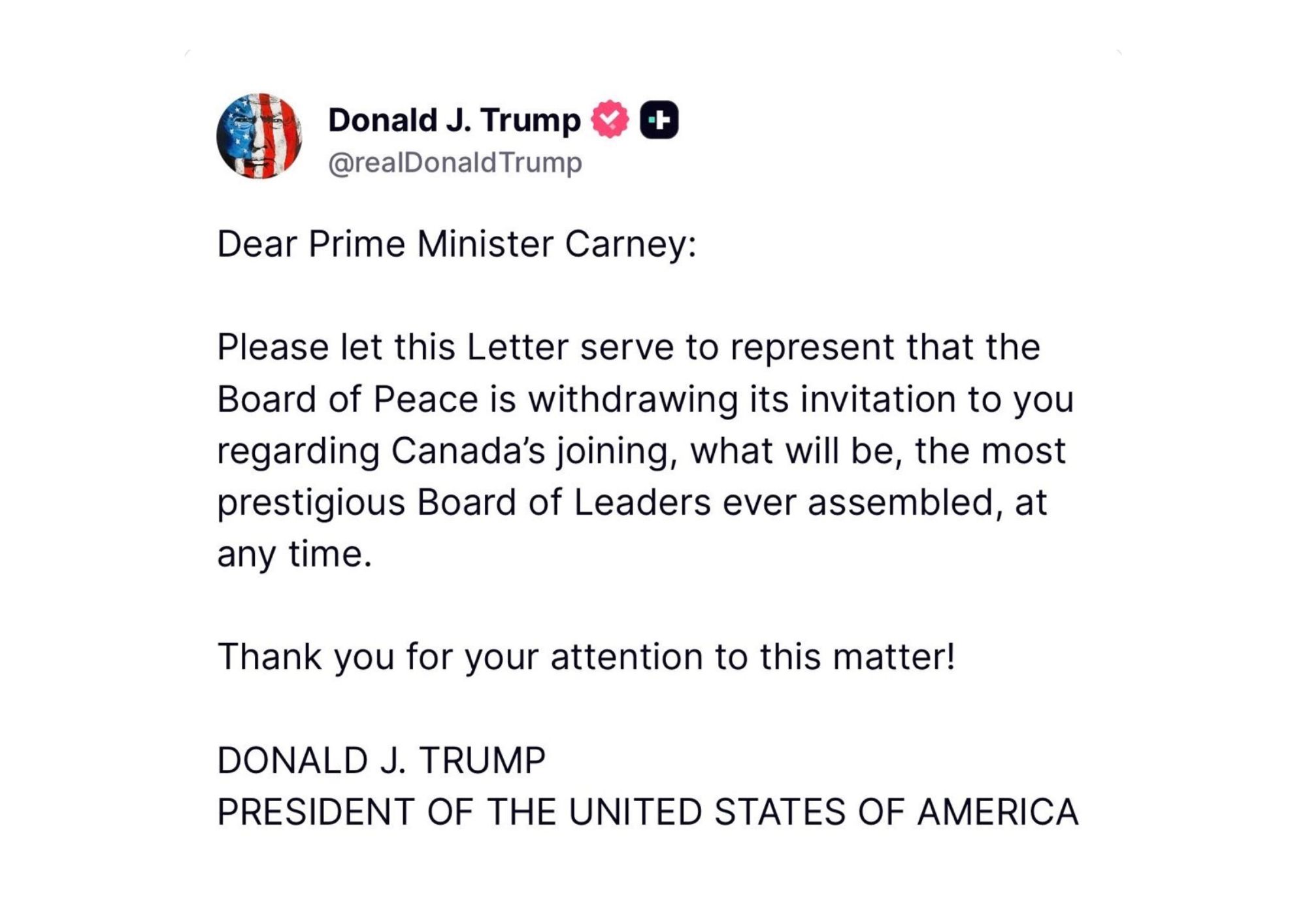

La risposta di Donald Trump non si è fatta attendere. Invece di entrare nel merito delle parole del leader canadese, ha scelto proprio il registro che da anni gli viene contestato, finendo per rafforzare - di fatto - il senso dell’intervento di Carney. Sul suo social ha pubblicato un post sprezzante annunciando che il premier “non è più invitato” al Board of Peace. Nessuna replica sui contenuti, nessun confronto sulle idee. Solo umiliazione pubblica come gesto simbolico, l’ennesima stoccata rivolta al Canada. Un messaggio che, più che favorire il dialogo, crea isolamento per gli USA.

La questione che si apre è tutt’altro che marginale: come può il leader di una delle maggiori potenze mondiali adottare comportamenti da bullo liceale? E, soprattutto, perché questo schema si ripete, con una continuità che non ha più nulla di occasionale ma appare ormai radicata nel suo modo di esercitare il potere?

Chi osserva il comportamento di Trump negli anni non può più parlare di scatti d’ira o di eccessi comunicativi. Siamo davanti a un modello. Quando viene contraddetto, Trump non argomenta: delegittima. Quando viene criticato, non risponde: ridicolizza. Quando si trova di fronte a un interlocutore che parla il linguaggio delle regole e delle istituzioni, reagisce spostando tutto sul piano personale, abbassando deliberatamente il livello dello scontro. È una dinamica riconoscibile: l’attacco non serve a vincere un confronto, ma a svuotarlo, rendendolo impossibile. Lo fa con i giornalisti, con i volti della televisione e perfino con i capi di Stato: attacca, deride, delegittima. E, passo dopo passo, questa postura sta spingendo gli Stati Uniti verso una forma di isolamento, alimentando l’idea che il confronto con il mondo sia un intralcio più che una responsabilità. Questo schema si è ripetuto negli anni. La tecnica è consolidata: soprannomi, insulti, caricature, messaggi negativi ripetuti fino a trasformarsi in etichette. Il dialogo non è importante; conta l’impressione che resta. L’avversario viene ridotto a macchietta e chi osserva finisce per schierarsi non sui contenuti, ma su reazioni immediate: disprezzo, rabbia, paura. Ed è un copione che non rimane confinato ai palazzi: rimbalza e si rafforza anche in certi ambienti divisivi e tossici, che trovano in questa politica un continuo ammiccamento e una legittimazione implicita.

In questo quadro, il contrasto diventa ancora più evidente se si guarda al messaggio di Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, diffuso proprio oggi. Il Pontefice richiama con forza la responsabilità di custodire i volti e le voci, ricordando che ogni comunicazione autentica nasce dal riconoscimento dell’altro come persona, non come bersaglio. La parola, insiste Leone XIV, non è mai neutra: può generare relazione oppure distruggerla, può aprire spazi di incontro oppure trasformarsi in strumento di dominio.

È un passaggio importantissimo davanti a una politica che sceglie l’umiliazione pubblica come scorciatoia e riduce il linguaggio a leva emotiva. Quando il confronto viene svuotato e sostituito dalla derisione, ciò che si perde non è solo il livello del dibattito, ma la dignità stessa della comunicazione. Leone mette in guardia da una cultura che premia reazioni immediate, indignazione facile, polarizzazione, perché in quel meccanismo si smarrisce la capacità di ascolto, di discernimento, di responsabilità.

Sembra che Donald Trump negli Stati Uniti e, in Italia, figure come Matteo Salvini o Roberto Vannacci, condividano la stessa impostazione: governare seguendo la logica dell’algoritmo, adattando linguaggio e decisioni ai meccanismi dei social, dove contano visibilità, reazione immediata e polarizzazione più che mediazione, responsabilità e visione di lungo periodo. Il punto non è certo moraleggiare, ma leggere i segni del tempo. Un linguaggio che trasforma l’avversario in macchietta e la parola in arma finisce per intaccare il tessuto umano prima ancora di quello politico. Senza la custodia della parola, senza il rispetto del volto dell’altro, anche le relazioni internazionali scivolano verso una logica di forza e intimidazione, esattamente quella che Carney ha denunciato a Davos. E il rischio, ormai evidente, è che a perdere non sia solo il dialogo, ma la possibilità stessa di una convivenza fondata sulla fiducia.

C’è un punto ancora più preoccupante. Questo stile non resta confinato alla politica dei grandi, ma scende a valle e cambia il clima culturale. Quando un presidente degli Stati Uniti rende ordinaria l’umiliazione pubblica, quel linguaggio diventa, per imitazione o assuefazione, praticabile altrove: nei social network, nelle scuole, nel dibattito pubblico. Passa l’idea che l’aggressività equivalga a forza, che l’insulto sia una forma di leadership, che l’intimidazione rientri tra gli strumenti legittimi del potere. Il risultato è un cortocircuito: la democrazia smette di essere confronto e somiglia sempre più a una competizione di sopraffazione. Nel caso di Carney, il contrasto è lampante. Da una parte, un discorso che richiama responsabilità, limiti, interdipendenza. Dall’altra, una reazione che rifiuta ogni piano istituzionale e si rifugia nella derisione personale. Non è solo una questione di stile. È una concezione del potere stesso. Per Trump, il potere non è servizio né mediazione, ma affermazione di sé attraverso la svalutazione dell’altro. Chi non si piega, viene esposto al pubblico ludibrio.

Ed è qui che la questione diventa davvero politica, nel senso più profondo del termine. Un leader globale che si comporta come un bullo non è semplicemente “scorretto”: è insicuro, e l’insicurezza, quando è armata di potere, diventa una minaccia seria. Non perché ogni insulto produca una crisi, ma perché erode lentamente le basi del vivere comune: la fiducia, il linguaggio condiviso, la possibilità stessa di un dissenso civile. Trump non improvvisa questo comportamento. Lo ripete. Lo affina. Lo usa. Ed è proprio questa continuità a renderlo terrificante. Non siamo davanti a un uomo che perde il controllo, ma a un leader che ha scelto deliberatamente il bullismo come grammatica del potere. Una grammatica che può sembrare poter funzionare nel breve periodo, ma che lascia macerie: istituzionali, culturali, umane. Leone XIV ci invita: «Abbiamo bisogno che il volto e la voce tornino a dire la persona. Abbiamo bisogno di custodire il dono della comunicazione come la più profonda verità dell’uomo, alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica»

Marco Felipe Perfetti

Direttore Silere non possum