Il libro di Luca Bauccio è molto più di una memoria difensiva: è un atto di riflessione sulla giustizia e sul modo in cui i media possono distorcerne la percezione. Fin dall’inizio, l’autore chiarisce di non voler offrire una “verità rivelata”, ma uno strumento per “entrare nella testa di un difensore… nella sua passione e nella sua sofferenza”. La vicenda di Bibbiano diventa qui un caso esemplare di come l’opinione pubblica possa essere travolta da narrazioni semplificate e da “un abbaglio collettivo… un autoinganno che ha ridicolizzato il grido dell’innocente e addormentato il senso critico verso la complessità della realtà”.

L’avvocato Luca Bauccio denuncia il caso Bibbiano come una vera e propria “pornografia giudiziaria”: i bambini non utilizzati fisicamente, ma mostrati simbolicamente in un sistema mediatico-denigratorio che ha calpestato la loro dignità per alimentare un racconto ideologico e sensazionalistico. Una macchina che prende forma grazie a “politici senza scrupoli e influencer sciacalli”, i quali costruiscono simboli e slogan che sostituiscono la verifica dei fatti. Bauccio denuncia “la fandonia degli elettroshock” come esempio di notizia falsa capace di sopravvivere grazie alla ripetizione e alla forza dell’immagine. Una notizia sulla quale si sono fatte intere campagne politiche. La critica si estende anche al metodo processuale, assimilato a una narrazione giornalistica che seleziona solo ciò che conferma la tesi di partenza: “La pubblica accusa cerca e scopre solo ciò che conferma la sua ipotesi… bandisce il dubbio come regola scientifica”. In questo senso, la cronaca giudiziaria e il racconto mediatico finiscono per somigliarsi, entrambi più interessati alla coerenza narrativa che alla verità fattuale.

Mi ha colpito anche la riflessione sul linguaggio: definire un bambino “caso numero zero” significa, per Bauccio, ridurlo a simbolo e negargli dignità – “Nessuna vittima è un numero zero. Nessuna tragedia è un caso zero”.

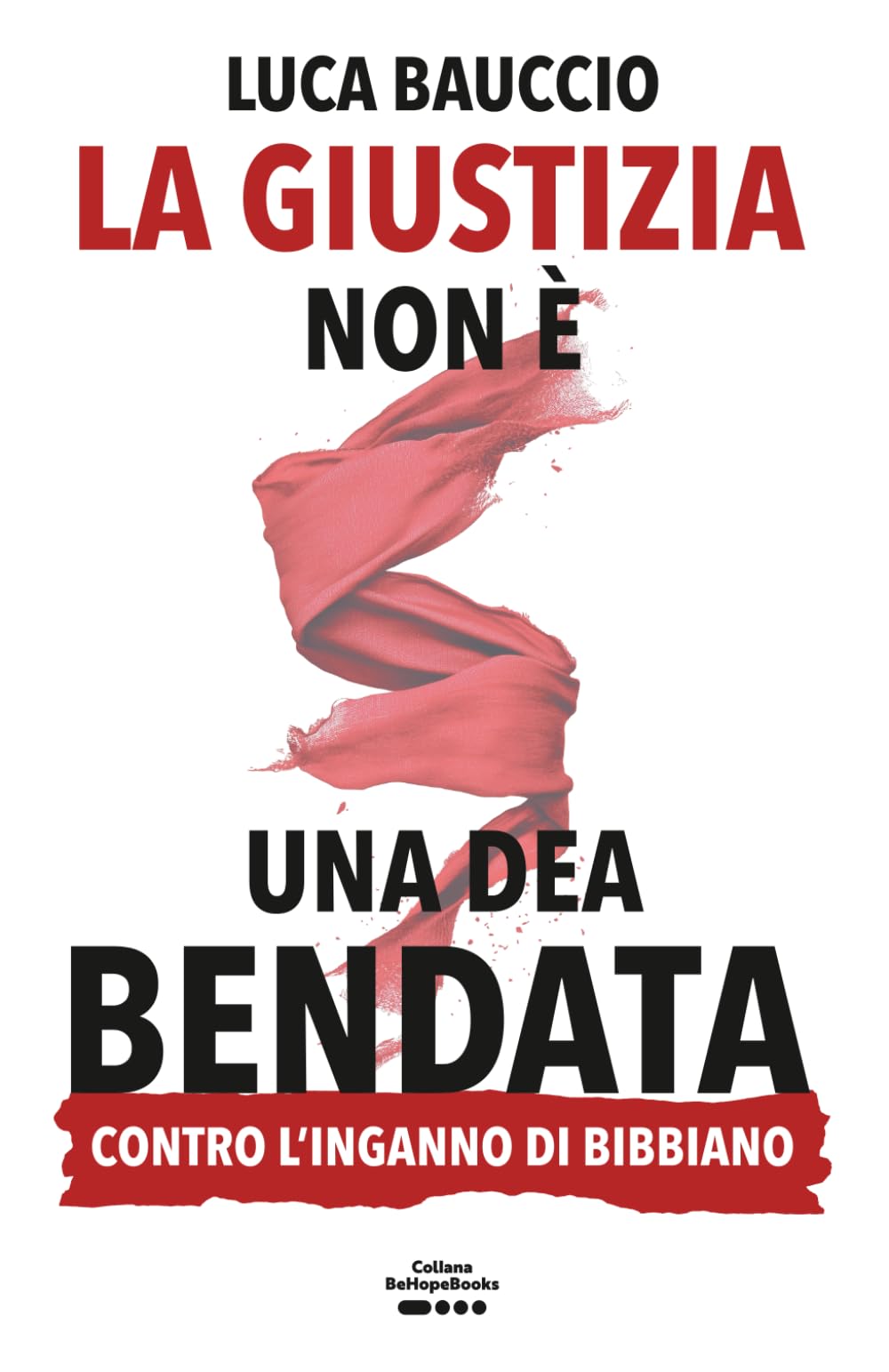

In definitiva, La giustizia non è una dea bendata non è soltanto il resoconto di un doloroso processo, ma una critica alla spettacolarizzazione giudiziaria e al conformismo mediatico. È un invito a “guardare da vicino le cose” e a recuperare il senso critico, perché — come suggerisce il titolo — la giustizia, per essere giusta, non può permettersi di essere cieca.

«Se c’è un’immagine che detesto è quella della giustizia bendata. La giustizia non è una dea cieca. Non può restare estranea alle cose: deve avere uno sguardo lucido, aperto, capace di scegliere. Deve correre il rischio del bene e della verità, con occhi onnivori che non si saziano mai di osservare il reale. La giustizia deve decidere» scrive l’autore nel suo libro. È la stessa concezione che avevano i Romani, i quali raffiguravano Iustitia senza alcuna benda - simbolo introdotto solo nel Rinascimento, tra XV e XVI secolo. Per loro, la giustizia non doveva essere cieca, ma dotata di uno sguardo vigile e penetrante. Il buon giudice non era colui che “non vede” le parti, ma colui che vede tutto, riconosce la verità e distingue il giusto dall’ingiusto. Per questo la Iustitia era rappresentata: a capo scoperto, talvolta coronata; con la bilancia nella mano sinistra per pesare equamente le prove; con la spada nella destra, simbolo della forza della legge; e con lo sguardo rivolto verso chi la osserva, a ricordare che nulla le sfugge.

Marco Felipe Perfetti

Silere non possum