Città del Vaticano - Nel conclave del 2013, l’elezione di Jorge Mario Bergoglio fu presentata come l’emergere improvviso di una figura umile e spirituale, venuta dalla “fine del mondo” per scuotere la polvere delle curie e rimettere Cristo al centro. Eppure, questi anni hanno dimostrato come Francesco fosse solo guidato da ideologia e voglia di accontentare i media a discapito della Sposa di Cristo. Al centro della sua campagna elettorale, però, sappiamo che vi fu un discorso: quello tenuto dallo stesso cardinale Bergoglio davanti al collegio cardinalizio durante le Congregazioni Generali preparatorie al Conclave.

Quel discorso – tanto osannato quanto ambiguamente programmatico – divenne la base di lancio per la sua candidatura, fatta propria e propagandata con zelo da due figure chiave: l’allora Segretario di Stato uscente Tarcisio Bertone e il cardinale honduregno Óscar Rodríguez Maradiaga, entrambi motivati da agende precise. Il primo voleva colpire l'altro candidato: Angelo Scola, il secondo voleva promuovere Bergoglio, il quale ha incarnato un modello che a lui piaceva ma dal quale si è sentito tradito negli ultimi anni del pontificato.

Il discorso della “periferia”: un manifesto più che una meditazione

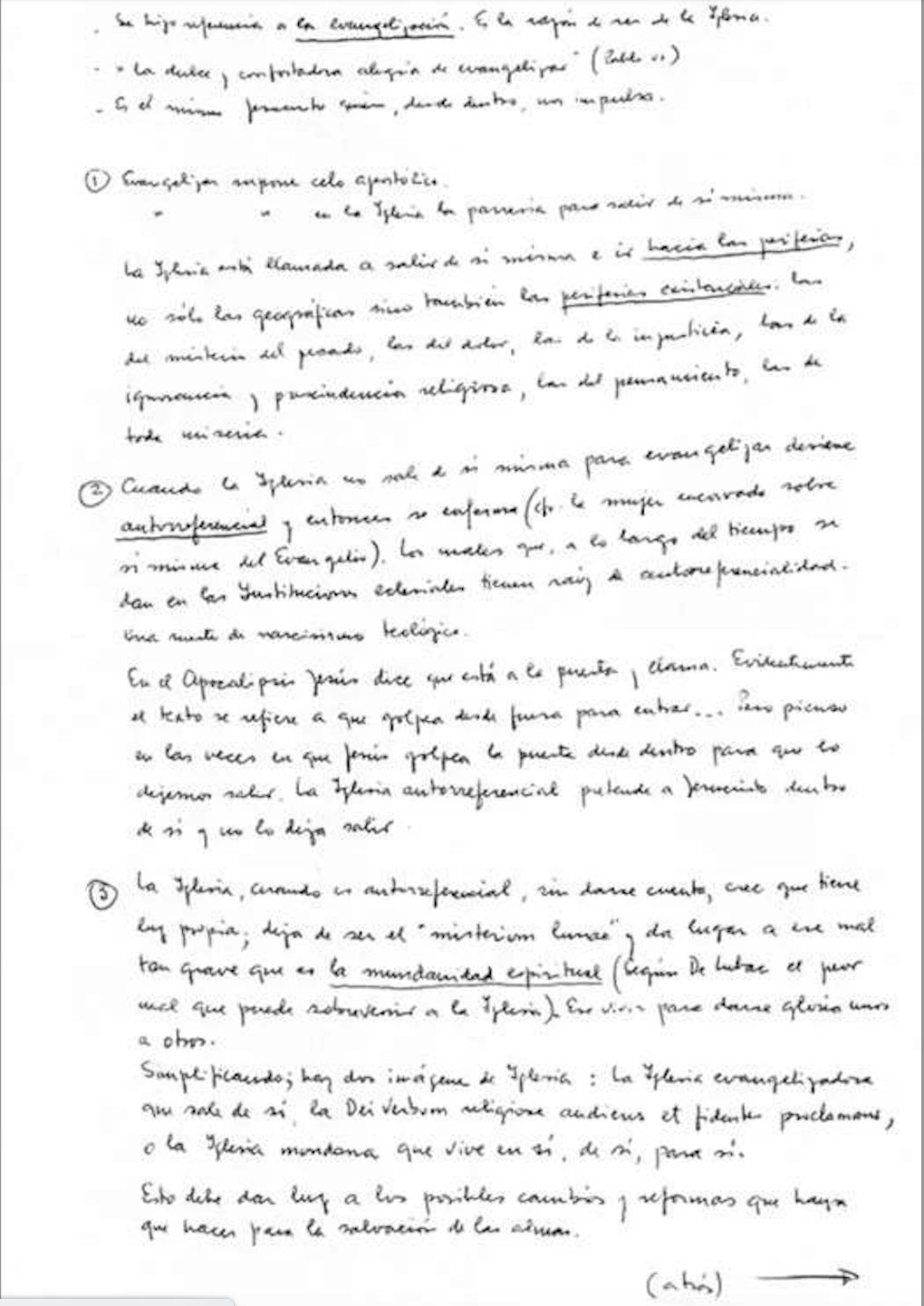

Il testo, esclusivamente in originale nella foto, apparentemente spirituale e appassionato, sciorina i cavalli di battaglia di quello che sarà il pontificato di Bergoglio: l’uscita della Chiesa da sé stessa, la denuncia dell’auto-referenzialità, la condanna della mondanità spirituale, il bisogno di una Chiesa povera per i poveri. Ma la vera chiave del discorso sta nel finale, dove – con abile retorica – Bergoglio delinea l’identikit del Papa: un uomo che, partendo dalla contemplazione di Cristo, porti la Chiesa verso le periferie esistenziali. Difficile non leggere qui una velata (ma non troppo) autocandidatura. Il tono ispirato cela un’astuzia tutta argentina: non serve dire “io”, basta descrivere ciò che “serve”, lasciando agli altri l’onere (e il piacere) di identificare nel relatore stesso il candidato ideale.

Nessuno di quei porporati, però, si chiese a che prezzo avrebbe fatto tutto questo l'Arcivescovo di Buenos Aires e con quale carattere. Il problema, ieri come oggi, è proprio questo. Troppo spesso si è fatto affidamento a persone di cui non si conosceva né la realtà da cui provenivano né il loro reale pensiero, al di là delle parole.

Bertone e Maradiaga: i registi del consenso

Il discorso divenne subito oggetto di un’efficace opera di propaganda interna. Maradiaga lo fece circolare tra i cardinali di lingua spagnola e latinoamericana, presentandolo come la “voce profetica” che il conclave attendeva. Bertone, dal canto suo, non nascose il suo sostegno: vedeva in Bergoglio l’uomo capace di salvaguardare un certo equilibrio di potere, senza mettere in discussione la struttura vaticana che lui stesso aveva contribuito a modellare, pur sotto la patina della riforma. Una coppia inedita, quella di Maradiaga e Bertone, unita non da comunanza ideologica, ma da una convergenza di interessi: Maradiaga, paladino della “Chiesa dei poveri”, e Bertone, erede di una Segreteria di Stato che aveva attentato al Papa. Peccato, però, che entrambi non capirono nulla. Bertone, addirittura, era convinto che "lo guideremo noi". Sì, neanche un anno ed era già fuori dai giochi.

La Chiesa della parresia… o della propaganda?

C’è dell’ironia, oggi, nel sentire il Papa denunciare i mali della “Chiesa autoreferenziale”, quando la sua stessa elezione fu frutto di un’abile manovra di comunicazione interna. Il rischio, anzi la realtà, è che la tanto proclamata “uscita verso le periferie” sia stata, prima di tutto, un’uscita dai canoni del discernimento spirituale in favore di logiche ben più mondane, seppur ammantate di profezia.

Oggi i cardinali sono chiamati a riscoprire cosa significhi davvero “parresia”: non la retorica ispirata che cela una candidatura dell'uno o altro "riformatore", ma il coraggio di guardare in faccia alla realtà e di smascherare – anche nella Chiesa – le operazioni che si fingono ispirate ma sono, in fondo, profondamente politiche. Il coraggio di ritornare a Cristo senza dover dipendere dall'uno o l'altro editoriale velenoso di qualche pseudo vaticanologo pronto a colpire la Chiesa.

p.L.A.

Silere non possum