Negli ultimi giorni ha circolato un video che mostra un parroco dell’arcidiocesi di Milano mentre, al termine della Santa Messa, deride pubblicamente un gruppo di fedeli recatisi a Roma per partecipare alle celebrazioni liturgiche secondo il Messale Romano edito da san Giovanni XXIII nell’anno 1962 nella Basilica di San Pietro.

Il fatto, di per sé grave, risulta ancor più inquietante per il contesto: la celebrazione eucaristica, il luogo in cui la Chiesa si riconosce come un solo corpo.

Eppure, proprio lì - sull’altare della comunione - si è levata la voce della divisione. Ancora una volta, assistiamo a una strumentalizzazione della liturgia, trasformata in campo di battaglia e in fonte di scandalo persino per i fedeli.Un tempo simili tensioni restavano confinate nei salotti clericali, asfittici e autoreferenziali; oggi, invece, si trascinano dentro la comunità ecclesiale, quasi che qualcuno volesse arruolare un esercito per le proprie guerre personali.

Questo episodio va ben oltre una semplice leggerezza: rivela una ferita profonda nella cultura ecclesiale contemporanea, quella che spinge alcuni a usare l’ironia come scudo, la liturgia come palcoscenico e la parola come strumento di potere. È una dinamica antica, presente tanto nel modernismo quanto nel tradizionalismo, ma oggi ha assunto forme esasperate, uscendo dai recinti clericali per contagiare anche il Popolo di Dio, trascinato dentro logiche di scherno e contrapposizione che dovrebbero restare lontane dal mistero della fede.

Il gioco delle parti: chi ferisce e chi si rifugia

Non sorprende che chi pronuncia simili battute sia spesso lo stesso che, in parrocchia, alimenta divisioni, genera un clima teso e rende difficile la vita a chi non si uniforma al suo pensiero.

Molte volte, questi atteggiamenti si accompagnano all’abitudine di accogliere figure problematiche o polemiche, persone note per la loro sicumera o per storie di instabilità già emerse altrove - religiosi allontanati dai conventi (e ancor prima dai seminari), ora “riabilitati” in qualche parrocchia milanese lontano da casa, dove insegnano religione secondo il noto schema: ti butto fuori dalla porta e ti faccio rientrare dalla finestra.

Dietro la maschera del fervore pastorale si nascondono spesso personalità fragili e bisognose di controllo. Da un punto di vista psicologico, l’ironia pubblica usata per sminuire l’altro è una difesa narcisistica: serve a mantenere il centro della scena, a mostrarsi superiori, a suscitare consenso, evitando di guardare dentro se stessi. Come direbbe Erik Erikson, è un “meccanismo regressivo d’identità”: la derisione dell’altro come mezzo per consolidare un’immagine traballante.

La sacralità profanata

La Sacrosanctum Concilium ricorda che la liturgia è “azione sacra per eccellenza”, cuore pulsante della comunione ecclesiale. Trasformarla in spazio di scherno significa profanare ciò che unisce, riducendo il mistero a una semplice rappresentazione. Non è però meno grave l’atteggiamento di chi si presenta alle celebrazioni indossando paramenti che non gli spettano, o di chi trascorre il tempo a giudicare il sacerdote per come celebra, per ciò che dice o persino per come si veste.

E non manca chi arriva a Roma sfoggiando due rocchetti come segno di distinzione, come se la liturgia fosse un palcoscenico dove esibirsi, e non il luogo silenzioso in cui Dio si fa presente.

La liturgia non può diventare il rifugio delle identità irrisolte o delle vanità clericali: se non lo comprendiamo, sarà il popolo stesso - stanco di queste caricature del sacro - a ricordarcelo, e non con le buone maniere. San Giovanni Crisostomo ammoniva: “Chi deride un fratello offende Cristo stesso.” E Sant’Agostino aggiungeva: “Non deridere chi cade, perché potresti cadere peggio di lui.”

Dietro la battuta amara di un sacerdote si cela, dunque, un gesto anti-liturgico, perché l’Eucaristia nasce dall’umiltà, non dalla derisione.

Il Santo Padre, in più occasioni, ha denunciato “la violenza verbale nella Chiesa”, definendola un peccato contro la comunione. È il linguaggio di chi usa la parola non per annunciare, ma per ferire; e quando questo accade durante la Santa Messa, la ferita non tocca solo chi ascolta, ma il Corpo stesso di Cristo.

Lo scandalo dei semplici

Il popolo di Dio, spesso ignaro delle dinamiche clericali, percepisce solo il risultato: lo scandalo. Come insegna il Catechismo (n. 2284), lo scandalo è un comportamento che induce altri al male. Oggi il male assume spesso la forma dell’indifferenza: il fedele che si allontana, ferito dal cinismo di laici impegnati e talvolta anche dei chierici, o che smette di credere alla bontà di chi predica.

Il sorriso ironico del sacerdote diventa così una breccia nel cuore della Chiesa, un segno di disamore che allontana invece di convertire.

La radice psicologica: paura del confronto e invidia spirituale

Molti atteggiamenti di derisione nascono da un’invidia mascherata. Nel mondo ecclesiale, essa non riguarda beni materiali, ma la grazia che l’altro irradia. Si deride chi prega diversamente, chi attira le persone, chi mostra entusiasmo. Dietro a questa ironia si nasconde il bisogno di svalutare ciò che non si possiede, un sintomo di fragilità affettiva non riconosciuta che, repressa, riemerge sotto forma di sarcasmo e superiorità. Il risultato è una Chiesa che ride di sé stessa, senza accorgersi di piangere.

La deriva del linguaggio e l’arroganza degli intellettuali

Alla stessa logica appartiene un fenomeno altrettanto inquietante: l’incapacità di confrontarsi con gli argomenti, sostituendo la ragione con l’insulto.

È la deriva di certi ambienti accademici ed ecclesiali dove, invece di discutere, si aggredisce - e questo accade tanto nel campo liturgico quanto nei dibattiti più ampi. Anche qui, la frattura non segue le etichette: modernisti e tradizionalisti si specchiano nella stessa debolezza. Quando si perde la capacità di argomentare o di mettersi in discussione, subentrano l’insinuazione, la calunnia, il tentativo di delegittimare. Se un giornale pubblica un’inchiesta: “Eh, sono amici di quel prelato, chissà…”. Se si mettono in luce dinamiche malate: “Eh, chi li ha informati? Da dove avranno preso i documenti?”. Se si tenta di spiegare la complessità di una vicenda senza ridurla a schieramenti: “Eh, sotto sotto vogliono far passare chissà quale teoria…”. Non essendo capaci di sopportare il peso di quanto viene detto, si lancia fuori e si sposta l’attenzione sull’altro. Questo è il clima a cui ci siamo tristemente abituati nella Chiesa cattolica: un luogo dove la parola non illumina più, ma divide; dove l’argomento lascia spazio al sospetto. È per questo che restiamo impantanati nelle nostre sabbie mobili, incapaci di costruire un pensiero libero e adulto. È per questo che i giovani si allontanano, stanchi di un linguaggio fatto di accuse e non di idee.

Ed è per questo che fra le nostre fila non nascono più veri pensatori, ma solo fazioni in cerca di nemici.

E coloro che vantano titoli, ovvero quei professori che passano le loro giornate sui social piuttosto che sui libri, sono i primi che confondono il dibattito con la denigrazione.

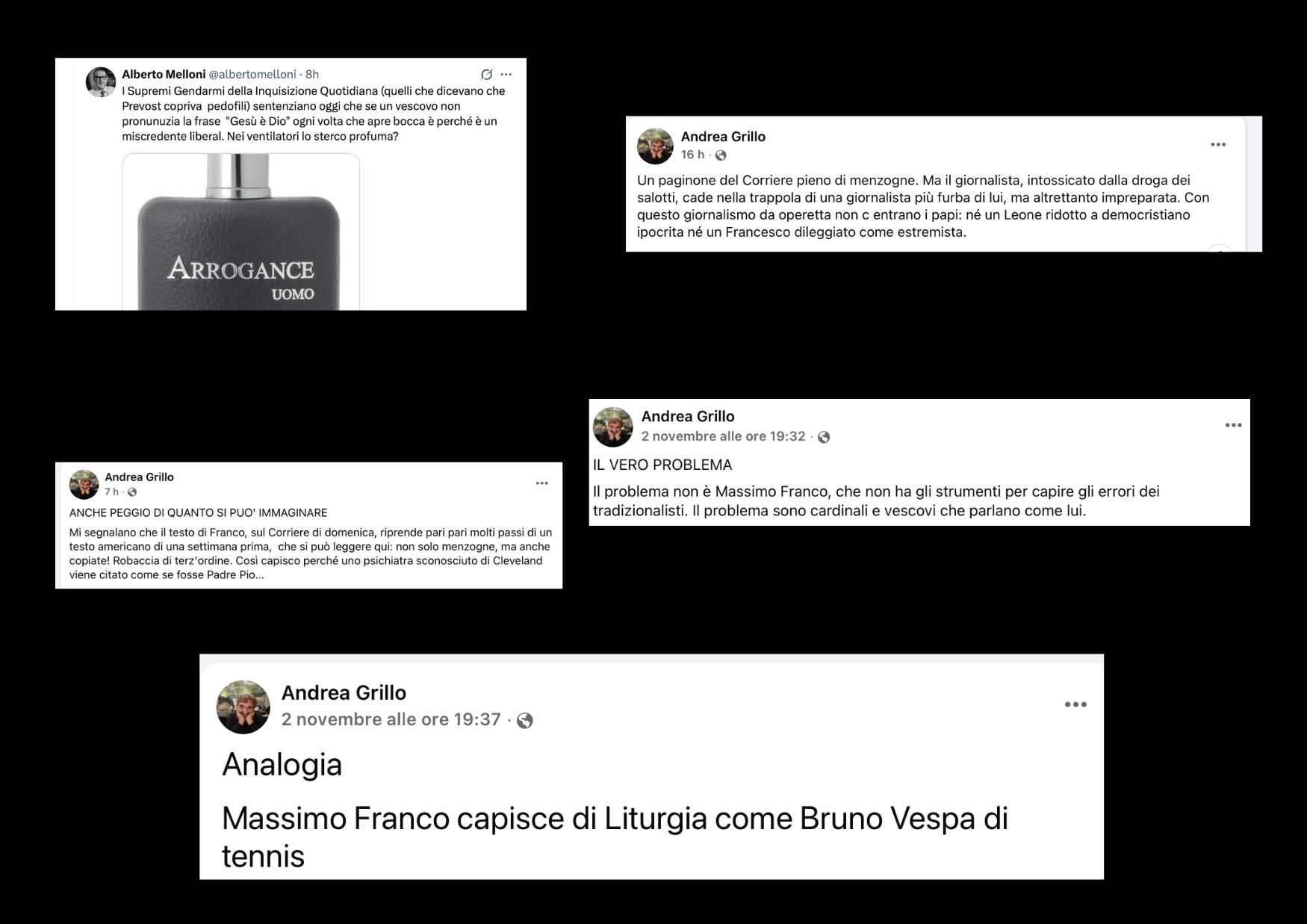

Nelle ultime ore, Andrea Grillo ha insultato Massimo Franco per aver scritto un articolo sull’evento dei tradizionalisti a Roma. Invece di rispondere nel merito e ampliare il dibattito, Grillo si è lasciato andare al disprezzo: “Un paginone del Corriere pieno di menzogne. Ma il giornalista, intossicato dalla droga dei salotti, cade nella trappola di una giornalista più furba di lui, ma altrettanto impreparata... Massimo Franco capisce di liturgia come Bruno Vespa di tennis.”

Un linguaggio che non appartiene a chi cerca la verità, ma a chi è ormai accecato dall’odio e dall’ideologia. Del resto, in materia di liturgia, nessuno capisce nulla - tranne lui, l’esperto autoproclamato. E i vescovi? Continuano a invitarlo: perché se diffondi livore dalla parte “giusta”, allora sei ben accetto; ma se invece inviti a pensare, a riflettere con libertà e misura, diventi scomodo. Lo stesso accade con Alberto Melloni, da tempo abituato a parlare con una violenza e un’arroganza verbale preoccupanti. Riferendosi a una categoria di persone da lui criticata, ha avuto il coraggio di scrivere: “Nei ventilatori lo sterco profuma?” Parole che non necessitano di commento.

Svelano da sole la deriva di chi, pur essendosi arrogato il compito di formare le coscienze e guidare il pensiero, ha smarrito la misura e la carità. Quando il confronto intellettuale degenera nell’insulto, non siamo più davanti a una diversità di opinioni, ma a un fallimento umano e spirituale.

Per una purificazione del linguaggio ecclesiale

Forse oggi la vera riforma della Chiesa non passa tanto dai documenti o dai riti, quanto dal modo in cui parliamo: di Dio e tra noi. Ogni volta che la parola si fa derisione, la grazia si ritira. Ogni volta che un prete ride dei confratelli o dei fedeli, o un teologo dileggia un collega, la carità muore un po’. Solo chi impara a tacere davanti al mistero può davvero parlare con verità.

E forse, davanti a un altare o a una cattedra usati per sbeffeggiare, la risposta più cristiana non è replicare, ma inginocchiarsi - e chiedere perdono, anche per chi non sa più che cosa sta facendo.

d.A.S.

Silere non possum