L’Aquila - Negli ultimi giorni la vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, una coppia che vive nelle campagne di Palmoli, in Abruzzo, ha attirato un’attenzione mediatica enorme. I due genitori - lei australiana, ex insegnante di equitazione, lui inglese, cuoco e boscaiolo - hanno visto i loro tre figli essere allontanati dall’abitazione familiare dopo un provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ha disposto la sospensione della loro responsabilità genitoriale. La narrazione che si è imposta subito, amplificata da televisioni, social network e interventi politici, è stata quella della “famiglia libera e naturale” colpita da un potere pubblico ostile verso stili di vita alternativi. Una storia emotivamente potente, ma fuorviante.

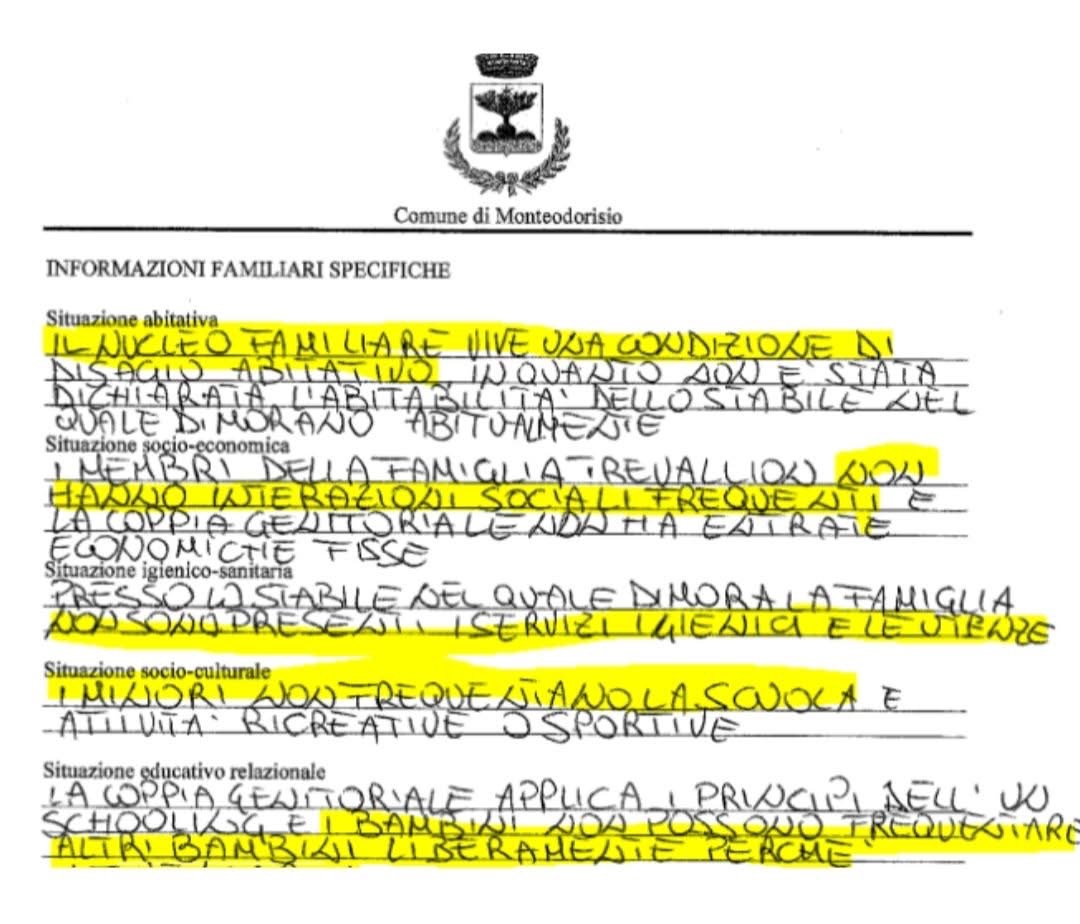

Per comprendere ciò che è realmente accaduto, bisogna ripartire dai fatti. La famiglia si era già trovata sotto osservazione nel settembre 2024, dopo una grave intossicazione da funghi che aveva reso necessario l’intervento dei soccorsi. Da lì partirono i primi accertamenti dei Carabinieri e dei Servizi Sociali, che riscontrarono condizioni abitative critiche nella piccola roulotte e nel rudere dove la famiglia viveva: assenza di elettricità, acqua corrente, servizi igienici, impianti essenziali e qualsiasi certificazione di sicurezza. Una situazione che i coniugi hanno sempre difeso come scelta di vita, ma che per la legge non può essere considerata idonea a garantire la sicurezza di bambini piccoli.

Mentre sui giornali si raccontava di una famiglia che “vive felice nella natura”, le relazioni dei Servizi emerse nel procedimento minorile restituivano un quadro molto diverso: bambini privi di una struttura educativa riconoscibile, senza documenti validi sull’istruzione parentale, con pochissimi contatti sociali e mai sottoposti alle visite mediche necessarie. Quando i Servizi Sociali hanno chiesto accertamenti sanitari approfonditi, la coppia - secondo quanto si apprende dal fascicolo e dall’ordinanza del Tribunale - avrebbe posto condizioni improprie e richieste economiche del tutto inconciliabili con un percorso di tutela dei minori. Parallelamente, i genitori hanno iniziato a esporre pubblicamente i figli attraverso servizi televisivi e contenuti online, rendendoli identificabili e violando così le più elementari norme sulla riservatezza dei minori.

È dentro questo contesto - non in una generica ostilità verso la libertà educativa o gli stili di vita alternativi - che va letta la decisione dei giudici dell’Aquila. Il provvedimento non è un arbitrio istituzionale né un intervento intrusivo ideologico: è l’esito di un lungo, minuzioso e doloroso accertamento. Il Tribunale ha ritenuto che i minori vivessero senza i requisiti minimi di sicurezza, senza cure, senza istruzione, senza relazioni educative e con un’esposizione pubblica gravemente lesiva della loro dignità. Tutto ciò rendeva impossibile qualsiasi altra soluzione.

L’abitazione dove i bambini erano costretti a vivere non era una casa: era una vecchia roulotte deteriorata e un rudere (basta leggere l'ordinanza qui sotto), privi di elettricità, acqua, impianti sanitari, riscaldamento, certificazioni di abitabilità e perfino di sicurezza statica. L’umidità e le condizioni igieniche esponevano i minori a rischi documentati. A questo si aggiungeva l’assenza di visite pediatriche, di controlli sanitari obbligatori e il rifiuto dei genitori di consentire valutazioni neuropsichiatriche già richieste dai servizi.

Sul piano educativo non esisteva un percorso reale di istruzione: nessuna frequenza scolastica, nessuna documentazione valida sull’istruzione parentale, nessun progetto didattico. Il Tribunale ricorda che la deprivazione di relazione tra pari e di esperienza scolastica può avere effetti pesanti sullo sviluppo emotivo, linguistico e cognitivo: isolamento, fragilità, difficoltà di gestione dei conflitti, regressioni, problemi comportamentali.

A tutto questo si è aggiunta la progressiva chiusura dei genitori verso i Servizi Sociali, fino a impedire l’accesso all’abitazione e a rifiutare qualsiasi colloquio. Non meno grave è stata l’esposizione mediatica dei bambini: foto, interviste, riprese televisive e social media hanno permesso la loro identificazione pubblica, in violazione delle norme italiane e internazionali a tutela dei minori. Il Tribunale parla chiaramente di un utilizzo dei figli per ottenere un vantaggio nella narrazione pubblica del caso, esponendoli a un danno attuale.

In questo contesto - fatto di pericoli concreti, rifiuto di collaborazione e assenza di condizioni minime per una crescita sana - l’ordinanza non è solo giuridicamente fondata: è moralmente doverosa. Ed è significativo ricordare che anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella parte dedicato al Quarto Comandamento, sostiene esplicitamente la responsabilità degli organi pubblici quando la famiglia non è in grado di garantire ai figli ciò che è dovuto. Là dove i genitori non riescono a provvedere ai bisogni dei minori, altre realtà hanno il dovere di intervenire per proteggerli: «Là dove le famiglie non sono in grado di adempiere alle loro funzioni, gli altri corpi sociali hanno il dovere di aiutarle e di sostenere l’istituto familiare» (CCC 2209). Non solo: il Catechismo afferma che la comunità politica deve assicurare ai minori la tutela della salute, della sicurezza e dell’educazione, specie quando la famiglia non può farlo: la pubblica autorità è chiamata a garantire «la difesa della sicurezza e della salute» e a provvedere alle condizioni indispensabili perché il bambino possa crescere dignitosamente (CCC 2211).

È un punto decisivo: la Chiesa non glorifica un’idea astratta di famiglia. Difende la famiglia reale, quella che protegge e educa. Ma quando questo non accade più, quando i genitori - per fragilità, rifiuto o incapacità - non tutelano la salute, la sicurezza o la crescita dei figli, la stessa dottrina cattolica riconosce che la società deve intervenire. L’ordinanza del Tribunale dell’Aquila si inserisce pienamente nella logica costituzionale di tutela del minore e rispecchia ciò che afferma anche il Catechismo della Chiesa Cattolica: lo scopo dell’intervento pubblico non è sostituire la famiglia, ma proteggere bambini che vivevano in condizioni incompatibili con la loro dignità. Non è soltanto un obbligo giuridico: è un dovere morale. È ciò che una società responsabile deve fare e ciò che, senza alcuna ambiguità, la Chiesa insegna.Chi sostiene il contrario lo fa per proprie distorsioni ideologiche, non certo in nome della dottrina cattolica. È il solito uso strumentale della Chiesa a fini politici da parte di gruppi che difendono un’idea di famiglia estranea alla fede e che brandiscono il cattolicesimo per convenienza, non per convinzione.

d.M.F.

Silere non possum